人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然

人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然

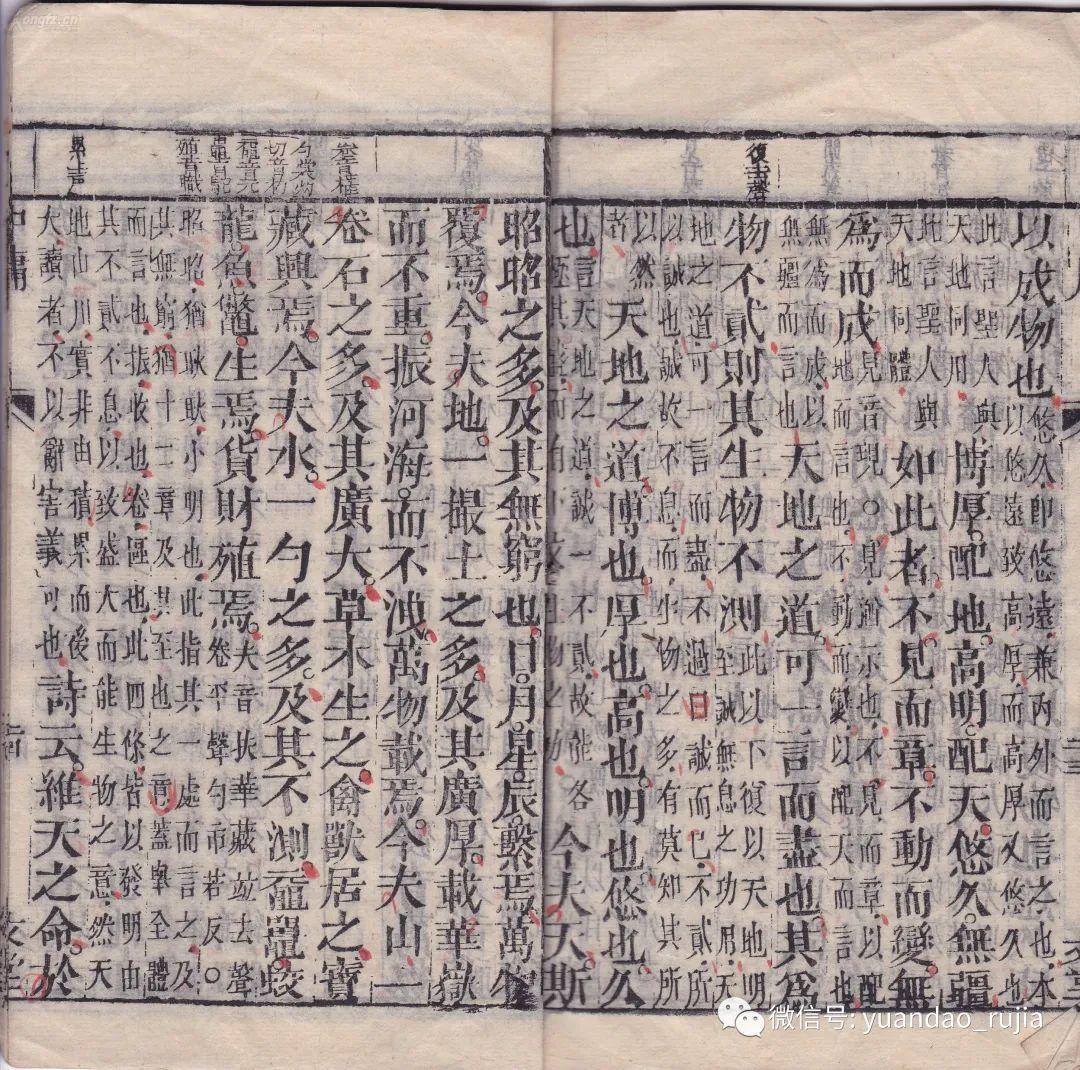

《中庸》

内容摘要:儒家关于天人关系的论述,主要有两个向度——天人合一与天人相分。《中庸》认为,天人关系是天人合一与天人相分相伴而生的相为参合。

人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然,诚贯通天地人,是“人与天地参”的形上依据。人以何与天地相参?一是通过好学力行的知行合一过程,完成人的德性与天地相参;二是通过各尽本分地处理社会政治与生态伦理等问题,完成现实人事与天地相参。换言之,人通过“诚之”的努力,顺天应时,经纶天下,就能够实现与天地相参。

孔子的伟大,就在于他与宇宙生命洪流合而为一,德性合于圣人之道,故而能够与天地相参。人在参赞天地化育的过程中,既有德性与天地相参,也有人事与天地相参,二者共同指向“致中和”,其核心是要实现天地人各得其位、万物生生不已的天地人和谐共生的太和化境。

关键词:《中庸》 人与天地参 诚 仁 致中和

一、“人与天地参”:儒家的天人关系论

儒家关于天人关系的论述,主要有两个向度——天人合一与天人相分。就天人合一而言,孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。” 这里的天,是道德之天。既然人的“四心”和“四端”皆来自天,心、性、天就具有相通性,存心养性就是“事天”,天人是合一的。

就天人相分而言,郭店竹简《穷达以时》明确提出天人之分。 人生在世,面对穷困显达儒家的中庸思想及其蕴含的生存智慧,该当如何?《穷达以时》指出,世间穷达,不仅关乎人,亦关乎天,而且天人各有其分。天有天的职分,人有人的职分,天人所涉及的范围、效用各不相同,这就是天人相分。显然,这里的天是命运之天。

荀子也讲天人之分,但其所谓的天是自然之天。至人不会混淆天人之职,明晓天与人的职分各有不同。可见,儒家讲天人之分,义在突显人的道德主体性。

要之,儒家之天的多重涵义——道德之天、命运之天、自然之天,使其天人关系也分为不同层面——人与道德天、人与命运天、人与自然天。 这里需要注意的是,天人合一与天人相分,并非简单的截然二分。

从哲学的视角看,无论天人合一抑或天人相分,殊途而同归,皆关乎人的内在自觉与天的外在限定,肯定人要更好地尽人之为人的本分。这是道德理性的觉醒与人文精神的弘扬。

在儒家经典中,《中庸》有关天(地)人的讨论较多,其最具特色的表述是“人与天地参”,即所谓“(人)可以赞天地之化育,则可以与天地参”。 人能够赞助天地化育万物,就可以参配天地。而“人与天地参”的实质,是天人合一与天人相分的相伴而生。

此外,《易传》亦持天地人“三才”相参的观念,荀子也讲在天人相分的前提下,人要“理天地”和“参天地”。 这也是人的智慧力量与责任担当之所在,如此,天地自然就能秩序井然,人文世界亦不失其纲纪统领。

质言之,天人相参是相分相合前提下的相为参配。本文拟以《中庸》的相关论断为中心,分别就天地人何以相参,人的德性与天地相参,现实人事与天地相参,以及天人相参的义旨诸问题,次予以论述。

二、诚:“人与天地参”的形上依据

《中庸》载:“诚者,天之道也,诚之者,人之道也。”郑玄注曰:“诚者,天性也。诚之者,学而诚之者也。” 诚是真诚无妄,是天道本然;实践此诚,做到真诚无妄,是人事之当然,即人之道。

诚是真诚无妄的自然存在,是本然。此本然之诚,又是人道应然之诚的形上依据。人的诚性,源于天。人道的诚之功夫,实际上就是对天道之“诚”的彰显,反映了当然与本然的合一。人能真诚无妄,就是合乎自然本然之理,这是人生的当行当然之路,是率性之道。

诚,是自然的道理,万事万物的终始本末都离不开“诚”。事物的发展,是贯穿着“诚”的。无诚,事不成而物无生。天之道,是“诚”的:四季变化从无过错,日出日落,月亮阴晴圆缺,向来守时。没有“诚”,就没有万事万物。

人性的本质是宇宙(天道)之“诚”。《中庸》云:“天命之谓性”。 钱穆先生说:“性则赋于天,此乃宇宙之至诚。” 诚是人性的本质,亦是天道自然存在。人之性抑或物之性,是通过天命赋予而获得,人和宇宙万有也就内在地蕴有天地的创生法则——诚,具有了自身生生不已的价值和意义。

诚不局限于完成完善自己,而是推己及人,推人及物。成就自己人格,推己及人以化人,是“仁”;成就万事万物,是本身才德的发挥,是“智”。如此,仁智兼备的君子人格才得以树立。

人之性(或仁或智),在人修身成德、成己成物的过程中得以彰显。对人而言,只有首先对自己真诚,然后才能对他人、外物真诚。至诚之人(圣人),与天地合其德,是完全实现了人之本性之人,也是至真至实之人,能够充分发挥自我的天赋本性,就能够充分发挥人类的本性;能够充分发挥人类的本性,就能够充分发挥万物的本性,完成“参赞化育”的使命。

诚是天道,具有存在意义上的真实;追求诚(诚之)是人道,蕴有目的性的善,强调道德意义上的诚实,需要人来完成。天道只是诚,在人则为诚性。然而人有不同,这一人人具有的先验的普遍必然性,对圣人而言是性与道合,自然合乎天道,对于绝大多数的普通人则不然,需要人道的诚之功夫。

传统礼仪

换言之,缺乏后天的个人努力与人文教化,我等难以“不勉而中,不思而得,从容中道”, 使得先天的诚性得以彰显,进而实现“以天下为一家,以中国为一人”的和谐社会理想。但无论是“以天下为一家”,抑或“以中国为一人”,变理想为现实,不可或缺“人与天地参”的文化心理认同与形上理论支撑。

人与物与天,同质同源,天道至诚的价值,也就具备于人性与物性之中,而成为人参赞天地化育的生生之源,人也由此而能够实现与天地相参,并以此而展现人之为人的价值和意义。《中庸》推天道以论人事,讲“人与天地参”,目的在于给人一个落脚点。

要之,《中庸》以诚贯通天地人,肯定诚是“人与天地参”的形上依据。天地人的意义通过“诚”而得以生成,并且天地的意义生成是经由人的治理与参赞才得以彰显。

“唯天下至诚,为能经纶天下之大经,立天下之大本,知天地之化育”, 惟有天下最诚的人能做到经纶天下,实现天地人最美的和谐共生之境。宇宙万有之所以能够生生不已,就在于其处于连绵不断的和谐之中。

三、择善固执:“人与天地参”的生成

《中庸》为“人与天地参”建构了一个形上本体——诚,是否就意味着人一定能够参赞天地之化育?非也。《中庸》肯定天地人一体,但天地人毕竟有差别。人作为天地之杰作和五行之精华人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然,负有使人事和谐、万物得宜的责任。正是这一使命,有气有生有知有义的人的价值与尊严也得以凸显。

五行

因此在《中庸》看来,要实现人与天地相参,就必须充分发挥人的主体性。人在效法、顺应天地之道的同时,修身立德,积极主动地崇德广业,使人的合理存在成为可能,如此,人与天地有合有别而相参,方可真正参赞天地的大化流行。

这就从理论逻辑上涉及到人道“诚之”的问题。《中庸》载:“诚之者,择善而固执之者也。” 择善,是好学的表现,是“知”;固执,是力行的展现,是“行”。人能择善固执,知行合一,学以至诚,使自我德性不受遮蔽,完全彰显,是为人道之“率性”而为。

士君子所追求的“智仁勇”三达德,经由“好学”而去愚、“力行”而忘私、“知耻”而弃懦以成。知道了好学、力行、知耻这三样,就可以知道怎样去修身、怎样去治理别人、怎样去治理天下国家。这和修齐治平之道一致。诚不只是一种内在品质,自我的德性完善,更是要外化到他人和一切事物当中去。诚实无处不在,无时不有,世界也就真诚无妄、美好无欺了。

具体如何做?《中庸》指出,要广博地学习,详细地求教,慎重地思考,明白地辨别,笃实地力行。博学、审问、慎思、明辨是“择善”,是学而知之;笃行,是固执践履所知。人与天地相参,是通过人道“学问思辨行”的“诚之”过程,最终实现人与自我本质相和,个体与社会相和,人类与自然相和。

《中庸》更是强调人要有“弗能弗措”的择善固执精神。 人不学则已,一旦投入学习,就要持之以恒,不达目的绝不罢休。就算要付出超出他人千百倍的功力,亦无须犹疑。果能如此,既是愚笨柔弱之徒,也必将渐入智慧坚强之境。将择善固执之道提升为一种人文精神和道德理性。

因此之故,《中庸》反对半途而废,这就是“君子遵道而行,半涂(途)而废,吾弗能已矣”。 道,是合理性。君子遵道而行,亦是择善依理而为。然而,知而不行、行有不逮之人比比皆是。但是至诚之人于此,必要其成,能够坚持不懈,绝不会半途而废。只要努力,就有收获。在择善固执的修身过程中,人的德性与天地相参,才可以生成。

关于德性,孔子曰:“天生德于予”。 在孔子看来,人的德性源于天,为天所生。《中庸》继承并发展了孔子的“德性天生”观,指出“天命之谓性”,确立了天人相参的本体论基础,肯定天命就在人的一己性命内。

所谓“德者得也”, 人能够得到、顺应和保持天性,就是有德(性)。而且,人的德性与天命密切相关。有德,是拥有天命、统治天下的必要条件。这在《尚书》中多有表述,并且特别强调了以德配命观,如周武在历数商纣的暴虐之后,指出:“商罪贯盈,天命诛之”。

在《尚书》中,“天命”也等同于“人命”。“天命”,源于天,又本于人,兼具政治秩序与天性常伦。政治论层面的天命观,与心性论层面的天命观,二者并非关山迢递,难有关联,这在《尚书》中已现端倪。

《中庸》继承并发展了《尚书》中的天命观,肯定“大德必得其位”和“大德者必受命”。 “大德”者,是与天地合其德的圣人,其显著的美德,是其善处人事、承受福禄于上天的前提基础。“天”本身有其合理性,所以天佑之人之物,都有其合理性。这也是西周以德配天论的延续。 人的德性是“人与天地参”的前提条件。

心性论层面的天命,与政治论层面的天命,在《中庸》中实现了融通。然而,现实生活鲜活地表明,善者未必得善报,恶者未必得恶报;历史的经验也证明“大德者必受命”只是一种理想,与现实往往不符。

《荀子·宥坐》就有对传统道德命定论的质疑与解惑。要之儒家的中庸思想及其蕴含的生存智慧,儒家认为是穷是达,关乎时运;是毁是誉,在人不在我。修德行善不是为了福报,而是尽人的本分而已。孔子远宗尧舜之道,近守文王武王之法,效法天道自然,因袭水土道理。孔子的伟大,就在于他与宇宙生命洪流合而为一,德性合于圣人之道,故而能够与天地相参。

四、素位而行:“人与天地参”的实现

《中庸》推天道以明人事,以天道自然的本然和谐为根据,求得人类社会的应然的存在方式。自然、社会与人,作为宇宙生命的有机整体,相互之间具有内在同一性。

人通过认识和效法天地之道,从中获得教益,以彰明人道,制定人事与天地相参所遵循的原则,才能在现实层面建立事功。而人事与天地相参的原则,在《中庸》看来,就是素位而行。

素位,就是安分守己之意。是君是臣,士农工商,各守本分。有“分”人何以与天地相参?诚是天道本然,实践此诚是人事之当然,才能“和”。人各守本分,且扮演到极致,才有和谐。可见,《中庸》的素位而行与孔子的“正名”思想一脉相承,强调的都是名实相副。君子根据自己所处的地位身份,行其所当为,不羡慕其本分以外的事情。

并且,素位而行,安分守己,与人崇高的理想不矛盾。安于现状,才能改变现状。在自我的本分上,把自己充分彰显出来,做厚重,自然而然就会往前、往好走。《中庸》的素位而行说,最能体现人事与天地相参。

可见,《中庸》“人与天地参”,不仅包括了人的德性与天地相参,对天道之诚的习得与依循,也包括了如何处理人与人、人与自然——社会政治与生态伦理等人事规则的体认与践履。

在社会政治层面,人君不仅要率先修行自我德性,还要对治下各级官吏与百姓予以层层教化。如此治而广之,上行下效,使人的行为过者不过,不及者能及,皆不悖逆“中庸”之道,这就是人事与天地相参。

君子素位而行与天地相参的过程,不是“素隐行怪”,即离群索居的怪异、孤独行径,而是不可或缺地在日用常行中与他者建立联系。这才是《中庸》“人与天地参”的确切蕴涵——人的德性与现实人事,都要与天地相参合。

因此,《中庸》强调人的社会性,所谓“君子之道造端乎夫妇”, 讲的就是君子之道的出发点在于人事、人际关系。此关系是君子行为处世的有机组成部分,是君子体现人的日常存在的终极意义之所在。素位而行的实施过程,是人维持与他人持续交往能力的基础。

在生态伦理方面,《中庸》认为,人要知礼守礼,不能恣意妄为、违背天地之道。天地生物之多,难以尽知。故而,人不可通过伤天害理、肆意妄为、无情无理、无所节制的行为以获取物欲满足,而是必须敬畏天、效法天道,在动态圆融中有情有理、有所节制地参赞天地生生不息的化育过程,这也是人率循天性而为的所当为之道。

天道与人道是一而二、二而一的关系。世界是一个天道自然与人类文化相交融的存在,万物不是简单的客观存在物,而是与人共处于大化流行中的生命存在者,人与天地万物共同参与宇宙普遍生命的和合与和生。

如此一来,天地万物就不是人的对立面,而是互为伙伴,人参赞天地万物之化育,人的价值与意义,也在“与天地参”的过程中,朝着人与天地万物各得其位、生生不息的“中和”之境的渐进中,得以实现。

反之,人在行为处世中如若缺乏敬畏之心,就会出现默而无声、潜而无形的天降灾祸。这就从价值源头上确立了人与天地万物是有机整体,与西方的“人类中心论”截然不同。

人类中心论,持机械论的世界观,视人与自然为对立漠视的异化关系,导致客体丧失了任何的主体性。天人关系也由价值关系沦为被征服改造者与征服改造者的物质关系,人类真正的价值被疏离和消解,这也造成了人与人、国与国、民族与民族之间的对立和战争。

显然,要从根本上解决生态危机,必须摒弃人类的工具理性思维模式,消解“人类中心主义”的喧嚣,解决天人关系所呈现的紧张对峙局面,重新确立天人之间的价值关系,《中庸》所展现的这一“人与天地参”的生态伦理观,具有一定的借鉴意义。

这也是《中庸》对人类今天如何处理人与自然关系的启示:人对天道自然要有敬畏之心。世界是人文与自然、人道与天道相互融通的世界。生命世界难免有竞争、有选择,甚至不免相残,但这并不妨碍生态系统,不妨碍其“并育而不相害”地存在与发展。

人类社会中的族群与族群、国家与国家、地区与地区、人与人之间,之所以可以实现多样性的统一与合作共赢,以构建人类命运共同体——天下一体的“大家”,就在于各尽本分地素位而行。

五、致中和:“人与天地参”的旨归

《中庸》论“人与天地参”,旨在“致中和”,所谓:“喜怒哀乐之未发,谓之中。发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”

喜怒哀乐是情,其无所偏倚,还没有表现出来的时候,是性,这就叫做中;喜怒哀乐表现出来都无所乖戾、无过无不及,合乎节度,这就叫做和。中,就是合理性,是天下万事万物的根本,是宇宙本质的一种体现,是道之体;和,是天下共行的大道,是“发而皆中节”时自我表达所取得的完满成就,是道之用。中和,就是中庸。

因此“从语境脉络看,‘中’主‘和’辅,或‘中’体‘和’用”;而且,“‘中之用’实际是一个由‘通’(表达)而‘得’(实现)的过程”。 “中”作为天下之本,其意义是凭籍具有主体性的人与天地相参,对世界有所参赞有所创造而渐次生成。

达到中和的境界,天地人就各正其位,万物就生生不息。致中和,是人生觉悟,也是一种生命智慧。作为“天下之大本”的“中”是人人先天所固有的,但这不能成为人人皆能以“和”的存在状态将其表现出来的保证。这需要后天的人为努力,在具体的修身立德行为处事中实现宇宙之“中”,使人与人、天与人之间能够达到“和”的状态。

《中庸》肯定“君子和而不流”,人的德性与行为和合而不流移,使人的生命状态在质上不断趋于精粹化。这是一种高明的人生修养与处世智慧。儒家肯定“和”的价值和意义。

孔子曰:“君子和而不同,小人同而不和。” 《国语·郑语》载史伯云:“和实生物,同则不继”。 此“同”,是史伯所描述的恣意、专断之“同”:“声一无听,色一无文,味一无果,物一不讲”。

显然,“和”与“同”二者互相对立,并且,“同”在这里无疑是否定的意义。但是,我们不能因此将“和”与“同”的对立简单化,以为二者势如水火,“和”就一定摈斥“同”。

因为,史伯同时也论述了他的“和乐如一”的“和同”思想:先王主导下的异性婚配、财货汇集、人才选拔、众事参校——“务和同”,旨在天下的和乐一同——“和同”。在这里,“和”是手段,“同”是目的,通过“和”各方,以实现“同”。可见,“和”与“同”,不一定互相排斥。“同”亦有正面的意义,也适合于一定的天地之道与政治文化诉求。天地之道和同为“诚”。

《中庸》谈到治国平天下时,还概括出九项纲领:修正己身,尊重贤人,亲近爱护亲人,恭敬大臣,体恤众臣,爱民如子,招徕各种工匠(技术人才),善待远方之人,安抚列国诸侯。

实行这九项纲领的方法,是同一个,即:“凡为天下国家有九经,所以行之者一也。”这里的被赋予政治文化层面“和同”价值的“一”,是对于现实政治的一种处置和适应,是实用的政治哲学理论。

可见,《中庸》“致中和”,有“和而不流”的“和而不同”义,亦有“同心同德”的“和同”义。而且,在社会政治领域,“和而不同”与“和同”并不矛盾。究其缘由,就在于传统的“天下一家”“中国一人”观。

如此家国天下,若要实现家齐、国治而天下平,仅凭君王的一厢情愿、一己之力儒家的中庸思想及其蕴含的生存智慧,显然难成,这就在客观上要求“君-官-民”一德一心、同心同德。如此,方可实现天下为公的大同理想。

综而言之,《中庸》肯定“诚”是贯通天人的中介,人通过“诚之”的努力,顺天应时,经纶天下,就能够实现与天地相参。人在参赞天地化育的过程中,既有德性与天地相参,也有人事与天地相参,二者共同指向“致中和”,其核心是要实现天地人各得其位、万物生生不已的天地人和谐共生的太和化境。

文章来源:本文载《原道》第41辑,陈明、朱汉民主编,湖南大学出版社2021年12月出版。

欢迎关注@文以传道

随便看看

- 2024-07-29国学经典弟子规为何被指伪国学?徐晋如痛呼其为毒草

- 2024-07-29安乐哲:醉心中国文化,推动中西哲学思想对话的美国学者

- 2024-07-28梁氏国学功底深厚,将西方近代政治思想与中国传统思想比较,探究先秦政治思想

- 2024-07-25传承国学传统文化:儒道释三家思想精髓与做人标准解析

- 2024-07-14今日头条、百家号精选十部必读国学经典,领悟古人智慧,提升自身修养

- 2024-07-02品读十句最具智慧的国学精语,领悟中国人的品质与内涵

- 2024-05-15安徽三祖禅寺住持上宽下容大和尚出席旃檀禅林讲堂

- 2024-05-10(国学讲堂)国学百家讲堂,希冀站在历史的高度、21世纪的视野

- 2024-05-08春节的第一天叫“初一”国学大师南怀瑾《易经》

- 2024-05-05周易预测摇卦准吗 古代读书人从小必要学习“四书”、“六艺”

- 2024-04-19(读书笔记)思维导图精彩目录目录分析内容摘要

- 2024-04-18“国学”与“企业文化”结合的特点及特点

- 2024-04-13从道家讲的天道治国,滑到儒家思想来治国

- 2024-04-06弘扬国学,传承命脉为往圣继绝学,为万世开太平黄颖1

- 2024-04-03阿午“五行国学之五行应用实践分享(三十)”

- 2024-04-02(国学文化)儒家思想在中国封建社会中的作用

- 2024-03-312017年国考申论备考:《国学》之国学篇

- 2024-03-31国学智慧,就像有一盏灯、有一颗星给我们指引方向

- 2024-03-28(国学文化)儒家上台后做了什么?他们在大汉衰落的过程中起到什么作用?

- 2024-02-2710部必读的国学经典,你知道几部?