“中州大学”王又又|文河大师资力量的“黄金时代”

“中州大学”王又又|文河大师资力量的“黄金时代”

大学之大,不在大楼之高,而在大师之众,这是教育家梅贻琦的理解,也应该成为我们的共识。在河南,没有任何一所大学能跟河南大学比历史,这所有着106年建校史的百年老校,过往的时空长河中涌现出一代又一代、一批又一批光耀杏林的大师学人。但今天的人们,提起河大,大多只能想起因走上百家讲坛和因拒绝百家讲坛而出名的王立群教授和常萍老师,很少有人知道连二人都高山仰止的河大前辈学人群体,而恰恰是这些璀璨群星,河大才能够成为河大!

王又又 | 文

河大师资力量的“黄金时代”

过去,尽管资讯不甚发达,但河大依然有不少提起名字如雷贯耳的老师,冯友兰就是其中一位。

冯友兰

冯友兰,我国著名的哲学家、文史家,咱们南阳唐河县人,在学界,被誉为“现代新儒家”。提起他,我想就算不懂哲学文史,也应该有所耳闻吧。众所周知,他是清华大学的教授、院长,但其实他也曾任教于河南大学。

1923年,当时河大还叫“中州大学”,冯友兰也只有二十七岁,刚从哥伦比亚大学学成归来。虽然年轻,但他担任的职务可不少:哲学系教授、系主任、文科主任、校评议会成员、图书馆委员会委员等等,同时教授好几门课。

更重要的是,接下来,他为河大招兵买马,聘请了许多如今看来全各个学科泰斗级的人物。

文学家郭绍虞、史学家嵇文甫、甲骨文学家董作宾、社会学家经济学家马非百、法学家王显汉、英语语言学家仇春生……

可惜的是,他在河大只执教了两年多,但这两年多间,却为河大做出了不可磨灭的贡献。

再把话说回冯友兰请的各方大神,不得不感叹真是河大的“黄金时代”。

郭绍虞,听名字大家可能不太熟悉,但却是一位在教育、古典文学、语言学、书法等方面均颇有建树的大家。

郭绍虞

1893,郭绍虞出生于一个贫寒的教师家庭,但他却十分爱国,青年求学期间,常在杂志上发表爱国诗文,是我国现代文学史上重要社团新潮社的其中一员。

1921年,曾与郑振铎、王统照、沈雁冰、叶圣陶等人共同发起成立文学研究会,此后,经胡适、顾颉刚推荐,走上讲台。1921年到1927年间,曾在河大有过短暂的执教。

嵇文甫就更不必多说了,中国当代著名的教育家、史学家、哲学家。他讲课时,风格很独特,据他过去的学生回忆:

“他上堂只拿一只粉笔,不拿书本,不拿讲义。有时在冬季,把袖子一操,屹然站在讲台上,眼观全堂学生,不严不威,有亲切之感。作笔记的学生耳听不辍,不做笔记的目视耳听。有时下课,粉笔原封未动,老师还把粉笔带走交了。”

值得一提的是,嵇文甫不仅在河大任过教,1950年——1956年间还曾是河大的校长。

作为一个安阳人,我对董作宾这个名字不能不耳熟,他同罗振玉、王国维及郭沫若被人合称“甲骨四堂”。

董作宾

1895年3月,董作宾出生于南阳宛城区的一个小店主家庭,少年时便博览国学群书,课余时间,还很爱到旁边的刻字店里玩。这样的经历使他对古文字和篆刻艺术产生很大兴趣。后来,在著名教育家张嘉谋先生的指引下,初步接触甲骨文。

1922年,董作宾应张嘉谋先生之约来北京求学,其间结识了时任北京大学教授的徐旭生,并经由徐先生介绍,入北京大学旁听。空余时间,他对罗振玉的《殷墟书契前编》进行摹印研究,于1923年正式入北京大学研究所学习甲骨文。

1925年,董作宾从北大历史语言学研究生专业毕业,历任中州大学文科讲师、国立第五中山大学教授,为河大考古专业做出很大贡献。

马非百,一个很有意思的名字,出生于三代秀才之家。曾任黄埔中央军事政治学校历史教官、政治教官。广州起义后回到开封任中州通讯社总编辑。

有趣的是,他曾三度到河大任教。第一次是1928年,为学生讲授“清史”;第二次是1930年春天,讲授“中国经济史”、“世界经济史”等课;第三次则是1947年,时任河大历史系教授兼训导长。

从其三次任教的经历来看,这位马非百即是名家也是杂家,文史经济均有涉猎。他讲经济史的课十分受学生欢迎,最开始只有30人选修这门课,后来听课的人越来越多,学校只好把最大的一个教室给他用。

除了这些被冯友兰邀请来的牛人大家,冯友兰的弟弟冯景兰也在上世纪三十年代任教于河大。

冯景兰是我国著名的地质教育家、矿床学家、地貌学家,是中国矿床学重要奠基人之一。

1918年冯景兰考取公费赴美留学,在美国科罗拉多矿业学院学习矿山地质;1921年毕业后又考入美国哥伦比亚大学研究院,攻读矿床学、岩石学和地文学;1923年学成归来,便在河大任讲师、教授和矿物地质系主任河南大学历史学院,直到1927年。

有这样的师资力量,按理说,河大辉煌指日可待。但可惜的是,“黄金时代”很短暂,这些牛人虽都曾执教于河南大学,但均走马观花般很快又离开了。

河大的校长,也个个不凡

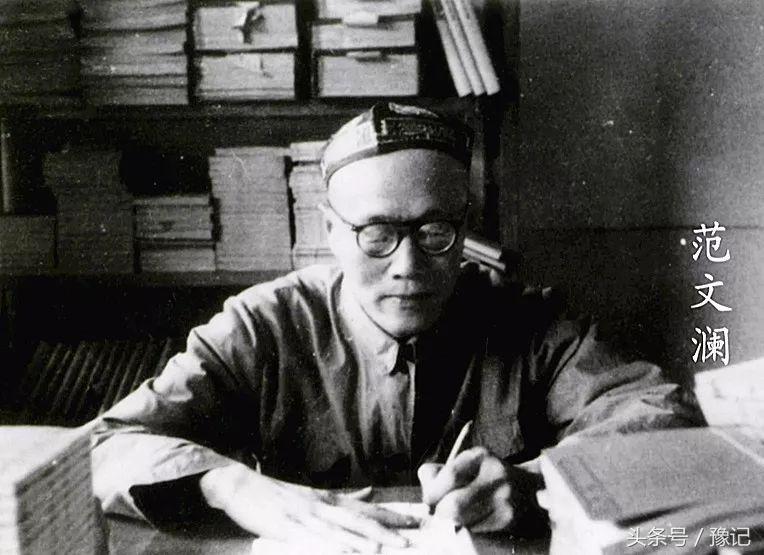

当然,河南大学历来的校长也都是社会各界的佼佼者,说出来,让人钦佩不已。著名的史学家范文澜就是其中一位。

1936年,范文澜到河南大学任教,此时他已经四十多岁了,主讲中国古代史、文学史、经学和《文心雕龙》等课程。平日里一袭长衫,看起来温文儒雅,潇潇洒洒。

可在此之后没几年,也就是1940年,范文澜便带着30多箱书籍离开了河大,去到延安。但他和河大的缘分并未就此而尽,1948年8月,范文澜曾任几个月中原大学(河大曾用名)的校长。11月,中原大学迁往开封河大校址办学。

在河大还叫“河南中山大学”的时期,有位叫查良钊的校长。查良钊,这名字不知你听起来是否会觉得有那么点熟悉。金庸原名查良镛,诗人穆旦原名查良铮,查良钊其实和金庸、穆旦都是同族。

1918年,查良钊赴美留学,在芝加哥大学教育学院和哥伦比亚大学师范学院研究部进行学习,并于1922年回国。1928年11月至1929年5月,曾短暂的做过河南大学校长,此后,还曾做过河南省教育厅长。

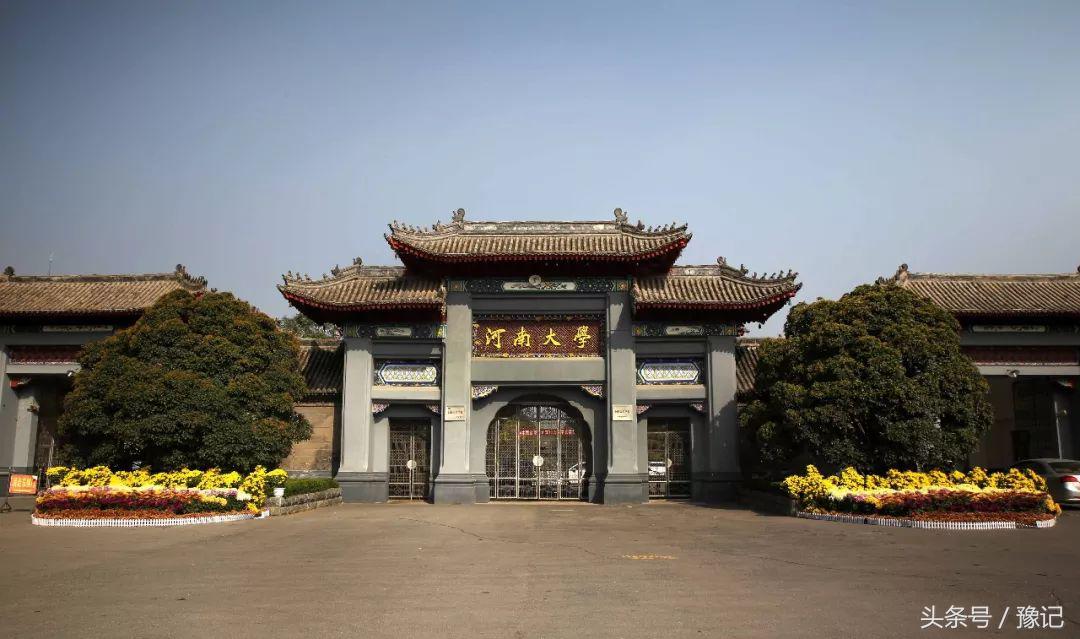

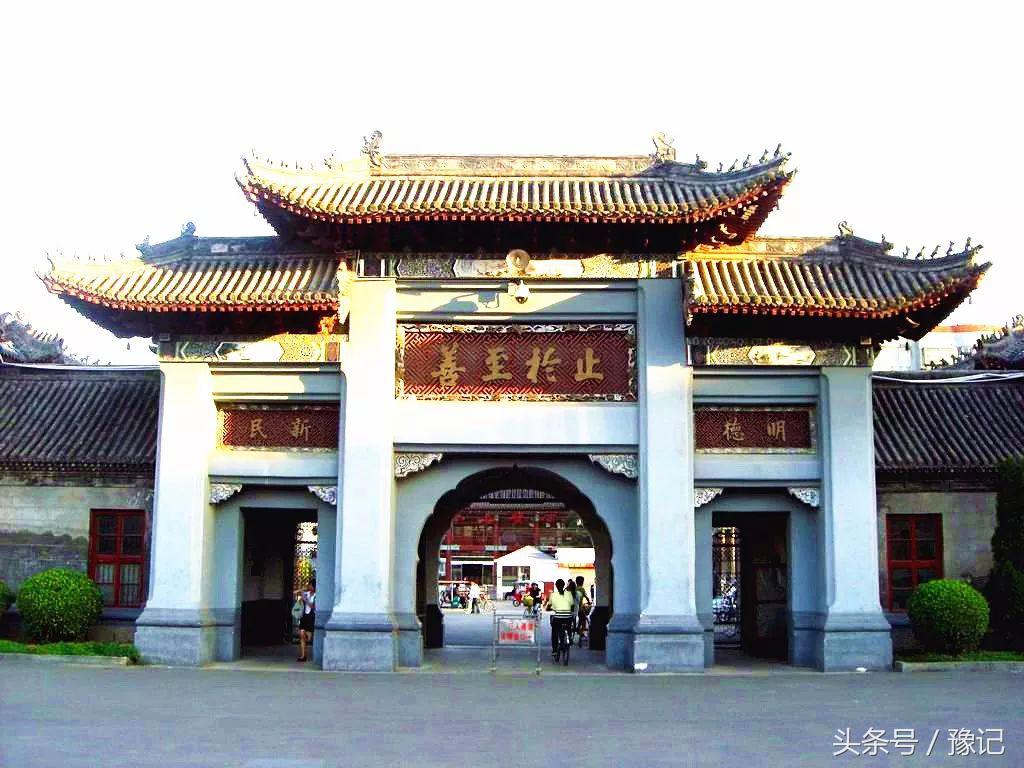

许心武是每一个进出河大的人都应该知道的人。有人说,河南大学明伦校区的南大门是中国最气派最典雅的大学校门,如果你要去过河大,曾在此大门前驻足,你会发现,此话真的不假。而许心武,就是南大门的设计者之一。

早年间,许心武曾留学欧美学习建筑。1931年5月到1933年8月,许心武出任河南大学校长,在任期间,他努力扩充建设建工学院,设课程完备的土建系,广邀名师,提高教学水平,使河大一度以优异的成绩被评为全国国立大学第6名。

在硬件方面,许心武更是为河大留下一笔宝贵财富。除了南大门,1931年许心武提出建河大大礼堂的动议,历时三年,用资20万,与1934年12月28日落成。

当时河大师生公500来人,但大礼堂却可容纳3000多人,不得不说,许心武的高瞻远瞩。有人说,如果“埃菲尔”是巴黎的象征,那大礼堂就是河大的象征,所以,至今很多河大学子心中都有挥之不去的“埃菲尔”情节。

但在河大硬件建设方面,还有一个校长也功不可没。学校南大门的设计者是许心武,可施工者却是刘季洪。

1935年6月,刘季洪出任河大校长一职。次年10月,刘季洪便按照许心武和李敬斋的设计兴建了河南大学南大门。而如今人们出入南大门抬眼必见的“明德新民,止于至善”的校训,也是在其任职期间确定下来并刻于内侧门楣之上的。

当然河南大学历史学院,除此之外,还有很多校长都给河大做出卓越的贡献以及为学生留下深刻的印象。

例如曾在不同历史时期,三次出任河大校长的张仲鲁、带领学生煮臭虫的校长杜俊,等等。但是,有一名校长,是不仅河大人要记住,每一位河南人都不能忘,这位校长就是林伯襄。

林伯襄是一位德高望重的教育家,开启了河南高等教育的先河。但严格来讲,他并不是河大的某一任校长,为什么每一位河南人都要记得他呢?

1878年,林伯襄出生于河南信阳。1903年创办了“明强学堂”,1911年辛亥革命胜利后,被任命为省教育司科长。1912年,林伯襄在袁世凯和张镇芳的协助、支持下,创建了河南留学欧美预备学校并出任校长。

河南留学欧美预备学校可是当时中国三大留学培训基地之一,和清华学校(今清华大学)、上海南洋公学(今上海交通大学)齐名。而这所这么厉害的学校,就是河南大学的前身。

你说,这么一个人,难道不值得每个河南人都记住吗?

现代河大的师资力量

依旧不容小觑

看到这,可能有些人会有疑问,你写了这么多,大部分都是民国期间的,咋,我河大现在就没有牛人先生了吗?

别急,这就来。

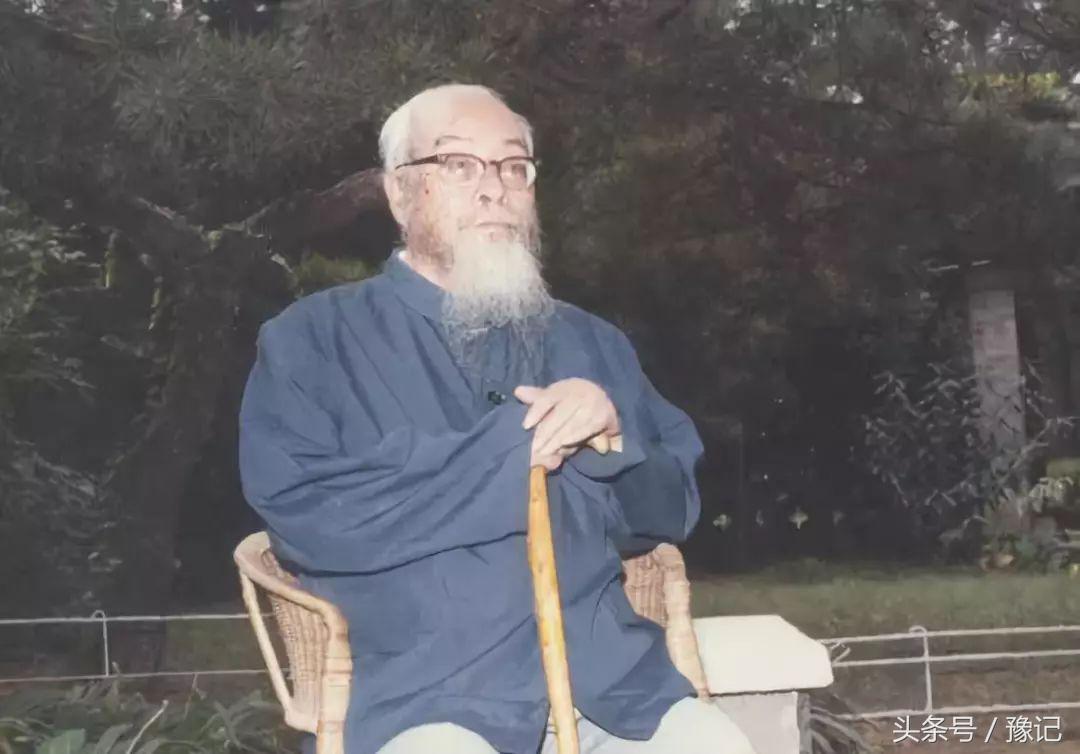

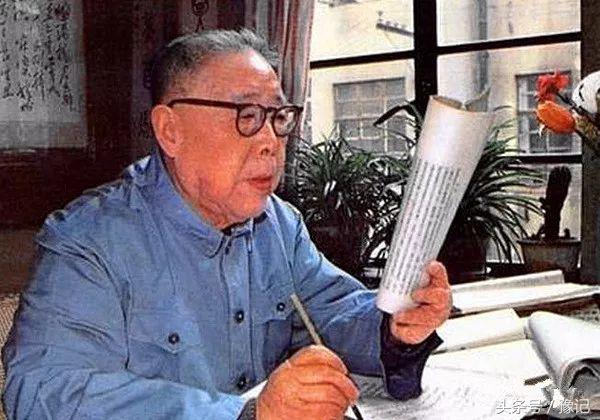

李润田,河大老校长,见证了河大校名从“河南师范大学”到“河南大学”,奠定了河大综合性大学基础。

自1953年7月从东北师范大学毕业,李润田便来到了河大,从助教、讲师,到主任、系主任……65年的光阴,他将所有心血浇灌在这片校园。河大又两处以“逸夫”二字命名的馆所,一处科技馆,一处图书馆。而这两处教育场所,就是李润田两赴港岛,募捐500万得来的。

李润田

李润田不仅校长当的好,学术方面也很让人信服。1993年被英国剑桥国际传记中心董事会评选为“世界著名知识分子”,并授予证书和金质奖章一枚;2009年,荣膺国内地理学界最高荣誉——“中国地理科学成就奖”。

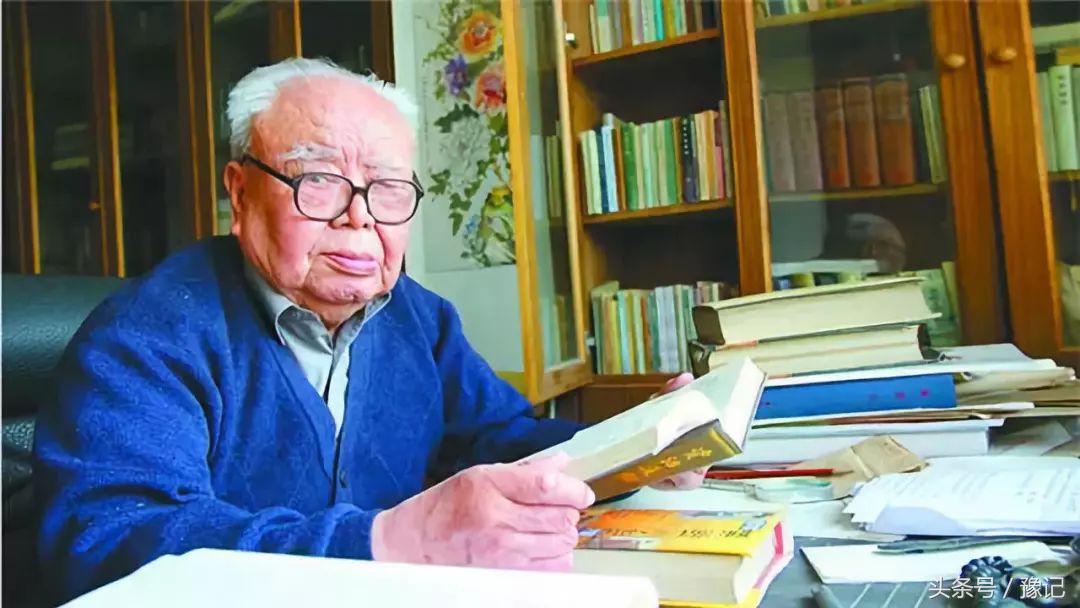

今年92岁的朱绍侯是河大历史文化学院的瑰宝,是我国著名的历史学家,曾任中国史学会理事、中国秦汉史研究会副会长、中国魏晋南北朝史学会常务理事、河南省历史学会会长。

1926年,出生于辽宁的朱绍侯,转眼间便在河南这片黄土地上耕耘了六十多年。六十多年来河南大学历史学院,他笔耕不辍,研究学问,著书立作,由他主编的《中国古代史》教材,在国内高校历史院系的使用覆盖率超过百分之五十,是改革开放以来影响最大的中国古代通史著作。

朱绍侯

如果说朱绍侯是河大历史文化的瑰宝,那吴祖谋就是河大法律系的重器。

吴祖谋出生于上海“中州大学”王又又|文河大师资力量的“黄金时代”,少年时曾在南京、上海等多地求学。1950 年,吴祖谋作为新中国第一批国家统一分配的大学毕业生,被分配到当时的平原省工作。先后在新乡中学,平原师范学院(即今河南师范大学)都教过课。1962年,才被调往开封师范学院(河大曾用名)政教系,担任法学课教师。

然而,每过多久,吴祖谋又被卷入十年浩劫,直到1977 年,才返回教师队伍。

法律专业的学生有门《法学概论》的入门课,而我国建国后公开发行的第一本法学概论教材便是吴祖谋在八十年代初主编的。这本书也是高校法学统编教材发行量最大的一本,至今已发行超过600万册。

1984 年,河南大学法律系恢复,吴祖谋担任首任系主任。其实,在此之前,吴祖谋有机会去其他地方的名校大展拳脚,但他选择了河大,培育桃李,而这个选择,为学院日后发展奠定了坚实的基础,更为河大的学科建设做出了突出贡献。

吴祖谋

上世纪六七十年代,一抹靓丽的异国面容出现在河大校园,这个人便是河大外语系教授吴雪莉。吴雪莉原是美国人,1945年,跟随丈夫漂洋过海来到中国。机缘巧合下,落脚河大,并在河大一待便是一辈子。

如今已是耄耋之年的吴雪莉早已是桃李满天下,她的到来,无疑丰富了河大课堂的教学方式。

“滑稽美人”是吴雪莉在课堂上的自我定义,她不把课堂局限于教室,而会带着学生来到校园,用英文去介绍校园的一草一木,一食一物。她还将很多童话变成剧本“中州大学”王又又|文河大师资力量的“黄金时代”,让学生来演,总之,给每个学生都留下深刻美好的记忆。

前段时间,一位外卖小哥智夺诗词大会冠军,震惊了一票群众,在河大,也不乏这样励志又传奇的教授。比如,河大唯一一名高中学历的博士生导师佟培基。

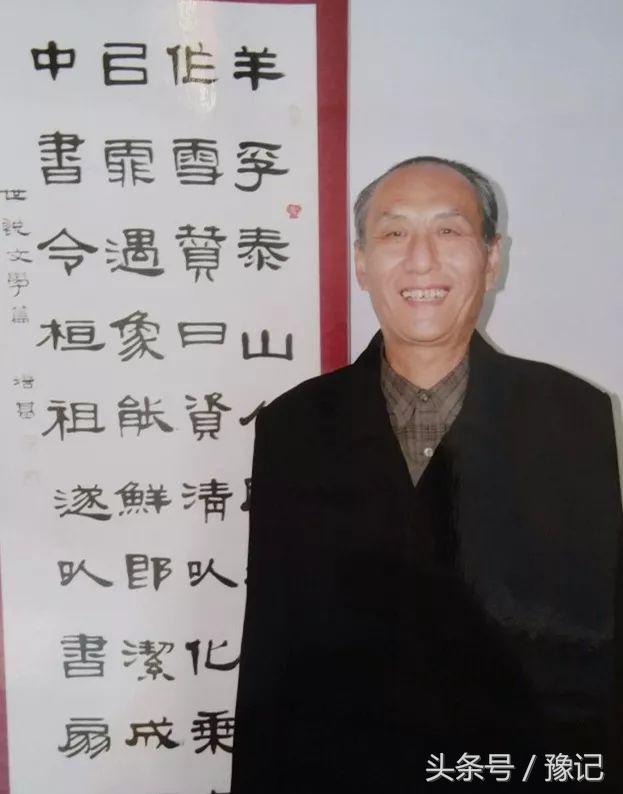

佟培基高中毕业后去当了兵,复员回来的他当了一名小车司机。凭着对文学的热爱,他将驾驶室当教室,潜心苦读,后调入河大中文系唐诗研究室,撰写出大批优秀的学术文章,被破格评定为讲师、副教授、教授。

佟培基

2003年,他和学术团队一起成功申报中国古典文献学博士点,成为全国高校唯一一位只有高中学历的博士生导师。

当然,还有生在河大长在河大的李丙寅。李丙寅是河南大学化学化工学院的离休教授,通晓英、俄、德、日四国语言,将一生奉献给河大,实力演绎什么叫“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,河大百年校庆时,他还将自己全部积蓄都捐出。

以上,是我通过各方资料,整理而得。然而,河大的牛人远不仅以上,但怎奈何大神太多,实在一言难尽。对此有兴趣者不妨查阅一下河大百年校史,往日辉煌历历在目。去年,河大成功进入“双一流”建设高校名单,在此,祝愿河大早日重振昔日风貌,越办越好。

(图片来自网络)

豫记版权作品,转载请微信,或者微博私信“豫记”,投稿请发邮件至

豫记,全球河南人的精神食粮!

随便看看

- 2023-11-28河南学院级别的院校有哪些?有你母校吗?

- 2023-11-28河南大学曾经相当阔绰的大学,如今却被拆分了

- 2024-04-09360教育集团:华东交通大学理工学院专业信息介绍解析

- 2024-04-09儒家智慧语典 :没有谁是一座孤岛(深度好文)

- 2024-03-04云南民族大学是哪一所吗?你知道几个?

- 2024-02-28高考志愿填报:中山大学的实力有哪些?有什么?

- 2024-02-2020世纪文化哲学的典型范式及趋向的展开逻辑研究

- 2024-02-19儒学是国学的重要组成部分,读几本儒学的元典

- 2024-01-282014年东北财经大学经济学考研模拟题真题解析

- 2024-01-15同类文献个人查重>智能排版>全文下载(如何获取全文?

- 2024-01-15义利关系:探究大学生健全人格培养问题的论文范文

- 2023-12-18年谱简编胡治洪编

- 2023-12-18哈佛大学的教育系统蕴含了怎样的育人道理?

- 2023-12-14:儒家天道观发展的大背景——,思想

- 2023-12-14(相似文献)中国电力企业管理;2017年01期李岩

- 2023-12-12广东外语外贸大学2021年优秀大学生暑期夏令营成功举办

- 2023-12-10国家教育资源公共服务平台将开通国家网络“云课堂”

- 2023-12-06西北大学的历史源头,你知道吗?

- 2023-12-05田澍:致力清史和西北史研究会顾问

- 2023-11-17傅佩荣:台湾大学哲学系教授的《人生困惑问庄子》